Joyeux Noël à Nice - La crèche vivante Niçoise

Lou Presèpi

Lou Presèpi

"li tradicioun de Calèna à Nissa".

Dans un vieux pays catholique comme le comté de Nice, les traditions de Noël constituent bien sûr un moment fort de l'année. Elles sont nombreuses et importantes, et couvrent toutes les activités humaines de ce temps particulier. Spirituellement, mais aussi dans les gestes de la vie quotidienne, et même dans le nom de l'évènement, elles sont une part de mémoire commune, un patrimoine partagé et original, dont voici quelques éléments.

Calèna, un nom original.

Il faut tout d'abord s'attarder un instant sur le vocabulaire niçois usité dans ce temps de l'année, pour constater qu'il se différencie, au moins pour un mot, de nombre d'autres racines lexicales utilisées en France.

En effet, le nom niçois de Noël, Calèna, ne renvoie pas à la racine Nativité, modifiée en Noué, ou Noël, mais au mot latin kalenda, ou calendes, qui constituaient dans le calendrier romain le premier jour du mois. Or, le 25 décembre correspondait alors au premier jour de ce même mois, d'où l'appellation. La trace de la racine romaine se retrouve en niçois : calendes est un mot féminin pluriel en latin, calèna l'est aussi en niçois. La racine lexicale issue de la Nativité a pourtant aussi donné un vocable niçois. Il s'agit du mot nouvé, qui désigne les chants religieux célébrant la Nativité.

Un moment représenté.

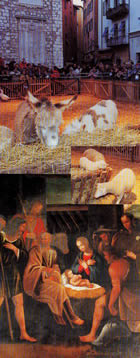

La Nativité fit souvent l'objet de représentations. La tradition niçoise en a conservé.

On sait que la crèche fut inventée, au XIIIème siècle par Saint-François d'Assise, et se développa ensuite en Europe. On connaît la tradition provençale des santons. De fait, la crèche niçoise, ou presèpi, qui trônait à l'année dans tous les foyers, parfois protégée sous un globe de verre, est moins spectaculaire que la crèche provençale et ses dizaines de santons. Elle se rapproche de la crèche originelle, ne se composant que de l'Enfant Jésus, Joseph, Marie, le boeuf et l'âne. De même, ses sujets ne sont pas en argile, comme les santons provençaux, mais en bois, en carton-pâte ou, pour les plus délicats, en cire. Cette crèche fit aussi l'objet d'une autre mise en scène.

Une histoire mise en scène.

Une histoire mise en scène.

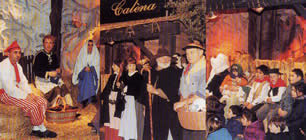

On l'a dit, le théâtre moderne est aussi né des mystères et autres Passions, spectacles religieux édifiants donnés depuis le Moyen-âge. Dans le midi de la France, le temps de Noël donne lieu à des spectacles de ce type, au moins depuis le XVIlème siècle, les pastorales.

Une intrigue commune, des personnages identifiés en donnent le même fond. Les types de la société du temps (bergers, marchands, gens dit peuple, notables) reçoivent la nouvelle de la naissance et se rendent sur le lieu de l'évènement. Ce pèlerinage déjoue les ruses du Diable et efface les défauts et les querelles de tous, réconciliés autour du berceau.

Traduisant concrètement le temps de paix de Noël, la pastorale est jouée et chantée par les habitants du village ou de la ville en Provence.

A Nice, elle est interprétée par des marionnettes, dans des castelets improvisés dans de nombreux lieux publics, tout au long des deux derniers siècles. Ce n'est qu'au début du XXème siècle que Jouan Nicola la développera, lui donnant ce titre de "Presèpi nissart" et la transformant en une sorte de vaudeville bon enfant, dont la dimension sacrée s'efface souvent au profit de l'anecdote quotidienne, mais en la transcendant finalement.

Francis Gag, à son tour, reprit le principe de cette marche initiatique dans ses deux pièces, "Calèna" et "La Marche à la Crèche" et la troupe de Raoul Nathiez "Lou Rodou Nissart" présente une nouvelle adaptation du "Presèpi"'.

De nos jours, à Lucéram ou à l'Escarêne, on joue encore dans l'égIise la pastorale, ou tout au moins l'Ouferta, c'est à dire l'offrande à l'Enfant des cadeaux des habitants, produits du terroir et autres objets familiers.

Des gestes et des repas.

Le temps de Noël est enfin, aussi, celui des gestes symboliques du retour de la lumière. Traditionnellement, dans le temps de l'Avent, on devait nettoyer maisons, bergeries, écuries et étables, renouveler mobilier et ustensiles, et achever ce cycle par un geste symbolique. Le soir du 24 décembre, dans la cheminée, on éteint le feu ancien. L'ainé de la famille donne au plus jeune enfant un tison pour rallumer un feu nouveau, avec des bûches de bois fruitier, et l'asperge de quelques gouttes de vin. C'est le cacha-fuec, expression devenue synonyme de réveillon.

Ce soir là, bien-sûr, on fait repas maigre, lou gros soupà sans viande, avec morue à l'aigre-douce ou ravioli maigres aux herbes. Puis on se rend à la messe de minuit, en n'oubliant pas de relever les coins des trois nappes superposées sur la table, afin que les diables ne s'y accrochent pas pour monter dévorer les treize desserts d'importation provençale, que I'on dégustera au retour. Le lendemain enfin, le déjeuner fera une large place aux viandes de toute sorte, singulièrement les boudins et l'agneau.

Ainsi, rythmé de gestes et de mots antiques et simples, se dévide le fil du temps le Noël dans le comté de Nice.

![]()